住宅ローン減税期間10年の半ば5年目くらいで、手元に余裕資金ができました。そのときに、繰上返済をして総返済額を減らすべきか、そんなことはせずにローン残高を高くしておき減税額を最大限受け取るべきなのか、一カ月ほど悩みぬいた考察を記事にします。

なお住宅ローン減税とは、住宅ローン控除とも言いますが、本稿では「減税」のほうが本質に近い呼び方と考え、減税で統一します。

長期展望によって繰上返済はアリです

結論から先に。ローン長期展望を考えれば減税額は一時のものだと分かります。全て把握できていて資金に余裕があるなら繰上返済は妥当です。

現状把握と複利効果

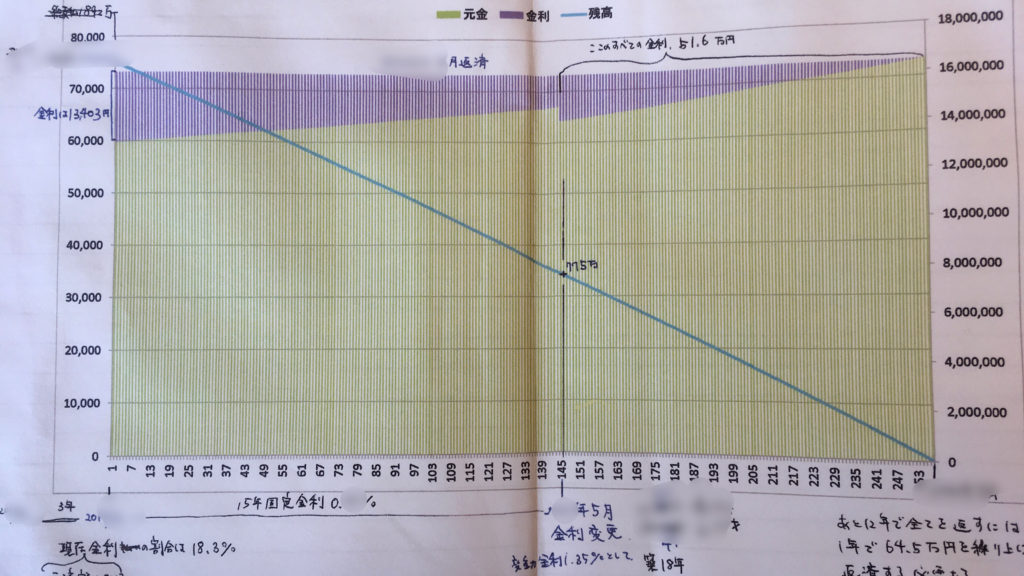

住宅ローンでは現状把握が大事です。銀行から出た返済計画表があればそれです。また途中で繰上返済していると返済計画表も変わります。その都度発行してくれる優しい銀行もないと思うので、自分で管理表にできると良いですね。Microsoft Excelが必要ですが、以下のサイトを参考にすると、自分の住宅ローンの長期展望を描けます。

ローンを組むときに分かってなきゃいけないのですが、ローンには複利効果があります。年利0.9%の返済でも33年かけて返すとなると実際に借りた額の15.62%を金利として払わなければなりません。利率や期間が増えると金利額は雪だるま式に増えます。

銀行に利息を払うのは悔しいですねぇ。利息を払っている分は、借りた元金は減ってないのですから。

ただ利息により支払いを猶予されているのだと思えば落ち着きます。今、元金を一括で返せって言われたら無理なわけです。33年先までにゆっくり返せばいいよと銀行様に猶予されているわけでして、そのために15.62%の利息を少しずつ払っていると思えば肯定的になれます。

さて、現状把握ですが先のURLのシミュレーションツールを使い、自分の条件をあてはめていけば自分の返済計画の長期展望が分かります。仕事でExcelをお使いの方は、グラフ化することもできると思いますので、ぜひ見える化してみてください。

Excelだと自由に編集できます。自分が退職する年、共働きならパートナーが退職する年、子供が大学に進学するであろう年、などすべてあてはめるとよりリアルなものになってきますよ。

がっつりシミュレーションする

住宅ローン減税とは、住宅ローン借入残高の1%所得税から控除してもらって年末調整還付されるというものです。長期優良住宅の条件を満たしていると1%の還元率を取ることができます。2500万円の借入残高があれば25万円を年末調整で返してもらえるという話です。私の消費税5%時代の時にこの優遇税制は10年、2019年の消費税10%導入では最長13年となりました。

10年または13年残高の1%を所得税控除されるので、もし銀行に払っている年利が1%未満だったら、ローンを組みながら逆に得しているんじゃないかと思ってしまいます。私の感覚では得はしてないです。複利効果により全体では15%以上の金利を支払うのだから。

ただ、私の周りの同じサラリーマンで、住宅ローン減税期間中は繰上返済なんか絶対にしない!と言う方が3名いました。借入残高が高いままの方が減税享受額につながるのでそのままにしておけ、という理論ですね。ただ、その行動選択は本当に正しいのか? 先のURLのExcel表を使ってシミュレーションしてみました。

モデルケース

- 借入金額は2500万円

- 元利均等。月々払い。ボーナス払い無し

- 返済年数は33年

- 金利は年利0.9%

- 非現実的だけどずっとこれが続くという想定で計算します

- 繰上返済の場合は期間短縮が行われるとする

- 住宅ローン減税の還元率は1%、期間は10年

- 長期優良住宅など条件を満たしている

- 年収条件もいろいろあるけど、控除額はすべてもらえるとします

- 基本的に完済するまで健康に過ごす

これにより以下の内容が自動的に決まります。

- 月々の返済額は72,993円

- 当初の総返済額は28,905,304円。実に390.5万円が金利支払です。

- 繰上返済無しなら、33年×12カ月で396回返済します。

2つのパターン定義

- パターンA:減税期間中は一切繰上返済しない人。肝が据わっているタイプの人。先ほど述べた私の周りの3名の方。

- パターンB:ローン始まって5年目くらいから余裕資金ができた。5年目から10年目まで計6回、50万円ずつ繰上返済するがんばり屋さん。

パターンAさんの10年間の状況

| 年目 | 年間支払額 | うち利息 | 年末借入残高 | 減税額 | 支払利息-控除,儲け |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 875,918 | 222,308 | 24,346,390 | 243,464 | 21,156 |

| 2 | 875,918 | 216,041 | 23,686,873 | 236,869 | 20,828 |

| 3 | 875,918 | 210,441 | 23,021,396 | 230,214 | 19,773 |

| 4 | 875,918 | 204,427 | 22,349,905 | 223,499 | 19,072 |

| 5 | 875,918 | 198,359 | 21,672,345 | 216,723 | 18,364 |

| 6 | 875,918 | 192,235 | 20,988,662 | 209,887 | 17,652 |

| 7 | 875,918 | 186,057 | 20,298,801 | 202,988 | 16,931 |

| 8 | 875,918 | 179,822 | 19,602,705 | 196,027 | 16,205 |

| 9 | 875,918 | 173,532 | 18,900,319 | 189,003 | 15,471 |

| 10 | 875,918 | 167,184 | 18,191,584 | 181,916 | 14,732 |

減税期間が終わったとき、つまり11年目1ヵ月目、支払い121回目のとき、Aの状況はこうです。

- 121回目以降の総返済額:20,146,121円

- 121回含む支払回数:あと276回。 *半端額(9,805)1回切り捨て

パターンBさんの10年間の状況

| 年目 | 年間支払額 | うち利息 | 年末借入残高 | 減税額 | 支払利息-控除,儲け |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 875,918 | 222,308 | 24,346,390 | 243,464 | 21,156 |

| 2 | 875,918 | 216,401 | 23,686,873 | 236,869 | 20,468 |

| 3 | 875,918 | 210,441 | 23,021,396 | 230,214 | 19,773 |

| 4 | 875,918 | 204,427 | 22,349,905 | 223,499 | 19,072 |

| 5 | 1,375,918 | 196,105 | 21,170,091 | 211,701 | 15,596 |

| 6 | 1,375,918 | 185,442 | 19,979,615 | 199,796 | 14,354 |

| 7 | 1,375,918 | 174,684 | 18,778,380 | 187,784 | 13,100 |

| 8 | 1,375,918 | 163,828 | 17,566,290 | 175,663 | 11,835 |

| 9 | 1,375,918 | 152,874 | 16,343,246 | 163,432 | 10,558 |

| 10 | 1,375,918 | 141,821 | 15,109,148 | 151,091 | 9,270 |

減税期間が終わった11年目1ヵ月目、支払い121回目のとき、Bの状況はこうです。

- 121回目以降の総返済額:16,425,652円

- 121回含む支払回数:あと225回。 *半端額(2,184)1回切り捨て

パターンAとBの比較

住宅ローン減税額の10年合計を比較すると当然パターンAが有利です。Aが213万円に対し、Bが202.3万円で、Aの方が10万7千円ほど多く税制優遇を享受しています。減税期間中に繰上返済するなんてやっぱりBがおバカだったんでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。11年目1か月目の2パターンの総返済額を比べるとこうです。

| パターンA | パターンB | 差 | |

| 121回目以降の総返済額 | 20,146,121 | 16,425,652 | 3,720,469 |

| 121回含む支払回数 | 276 | 225 | 51回(4年3ヶ月) |

総支払額で372万円の差がついています。 今後についてはパターンBが有利です。

Bが繰上返済した額は50万円×6回の300万円ですので、同じ額貯金をしてたとしても、差し引き72万円、Bのほうが総返済額が少なく、今後には有利です。先ほどの減税享受額の10万7千円の損得は、この11年目で見るとどうでもよく見えませんか?

0.9%の低金利、優遇以下の金利でもここまで差がつく、これぞ複利効果です。返せるときに早めに返すことで複利効果を自分に有利な方向に使えます。設定金利が高ければ差はもっと大きくなります。

減税期間中でもコツコツ繰上返済するのは悪手ではありません。将来に向けたしっかりした対応の一つです。

11年目に大きく返済する手はどうか

パターンBが繰上返済してきた300万円という額を、実はパターンAさんも堅実に手元で貯めていて、11年1ヵ月支払い121回目でこの金額まるまる繰上返済したらどうなのでしょうか。このときに得られる金利削減効果は626,000円ほどとなります。

この場合であっても両者の総合的な支払金額はあまり変わりません。

私の感覚でいうと返せるときに返す、パターンBのほうが現実的かと思いました。手元に300万円以上あったら沖縄旅行とかTDLとか行っちゃいませんか。俺は絶対投資で増やしてやる、という方はいいですがリスクもあるわけで。この金額を11年1ヵ月で返すのも強い自制心が必要だと思います。

このことからもローン減税でもらえる金額にあまりこだわる必要はなく、返せるときに返すのは良い手段だと考察します。

すべて総合的に考える

さて、だからといって繰上返済がすべて正しいのではありません。先に述べたように銀行サマが支払いを猶予してくれている、その保証金が金利なのですから、無理なく余裕ある支払計画でローンを設計し、生活資金も十分に余裕ができ、そこで払っていけるのが繰上返済です。

繰上返済しすぎで生活資金が不足(ショート)し、誰かに金を借りる、自動車ローンを組むなど本末転倒です。自動車ローンの方が住宅ローンよりも金利高いですから。

したがって「繰上返済をしない」という選択にも理由があります。以下に考えてみました。

繰上返済をしない理由

- 健康面に不安あり

- 住宅ローンは死んだらチャラになり家族に家を残すことができるため、死亡保険のように見ている

- 病歴あるため医療保険や生命保険が現状高額。手元資金を多く増やしてリスクヘッジし、保険は解約する計画を実行中

- 投資スキルがある

- お金でお金を増やす実力があり、手元資金で確実に年利1%以上の運用ができる

- 複利効果を増やす方向に働かせられる絶対的な自信がある

- 資金が入り用

- もうすぐ子供が大学進学、車が買い替え、など

- 子供にこそ使いたい

- 子供が小さくてかわいいこの時期だからこそお金を使いたい、一緒にハワイに行き思い出を作りたい、習い事をさせてあげたい、生活カツカツにしたくない、など

自分がこれらすべてにあてはまらなければ、繰上返済を検討して良いと思います。

まとめ

住宅ローンは人生最大の買い物であり、期間中にどうお金を運用するかもその人の価値観が強く反映されます。

住宅ローン減税がある期間中は繰上返済しない、というのは戦略の一つですが、長期的に見て総返済額を減らす機会を逃していないかシミュレーション&チェックしてみてください。本稿では減税額にこだわる必要はない、という考察を述べました。

家族との思い出にお金を使うのも自由です。あるいは株式、不動産その他投資先が割安ならば果敢にチャレンジされるのも結構です。

免責事項の通り、本稿で投資判断や結果の責任は負えませんので、自分の価値観に合った、ローン運用、素敵な人生を進めていきましょう。考察の一助になれば幸いです。

後日気に入った管理ツール Money Pro

長期シミュレーションするにはExcelが向いていますが、日々の管理には後日Money Proという資産管理ツールを使うようになりました。関連記事をリンクしておきます。

コメント